Karin Hochstatter

Ausstellungsdauer: 16.11. – 22.12.2002

Die Materialien, mit denen die Kölner Künstlerin Karin Hochstatter arbeitet – Folie, Styropor, Draht, Plastik, Papier – sind ganz profan, stammen aus dem Baumarkt, dienen dem Hausbau, der Verpackung oder der Dekoration. Sie verwendet nur flache Materialien, teilweise empfindlich und vergänglich, die zweckentfremdet zu dreidimensionalen raumgreifende Skulpturen werden. Alle heißen schlicht „o.T.“. Sprache ist Karin Hochstatter suspekt, sie vermeidet erzählerische Elemente und assoziative Vorgaben.

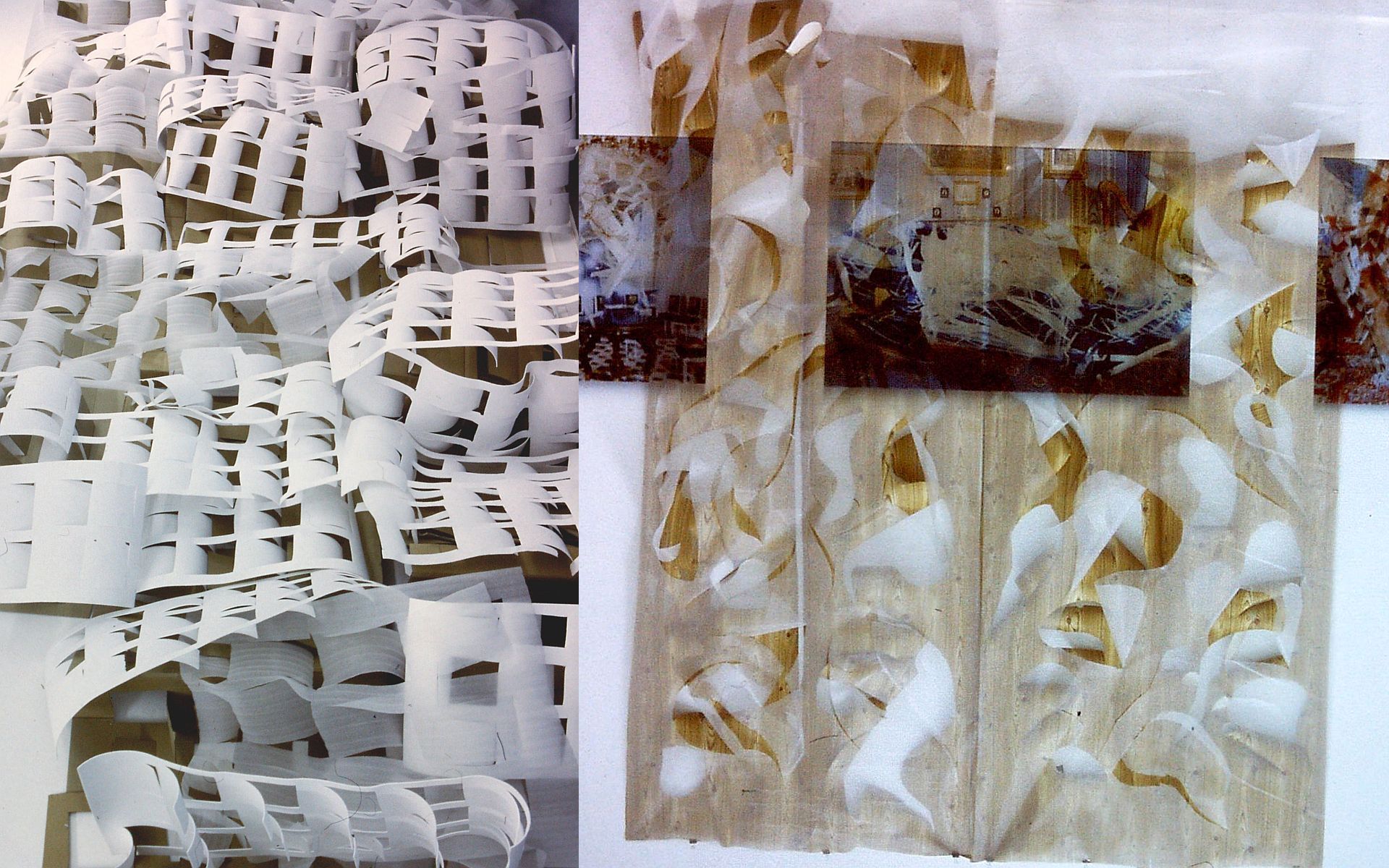

Die Wandarbeit im Durchgangsraum besteht aus großen Bahnen von Packpapier in zwei Brauntönen, die locker an der Wand befestigt sind. In den durch Schnitte erzeugten Fensterlaschen, die zu den gegenüberliegenden Fenstern im Raum korrespondieren, hängen locker weiße Bahnen aus unterschiedlichen Styropormaterialen und Folie. Die Arbeit mit der Schere sieht Karin Hochstatter als „dreidimensionales Zeichnen“, das hier vibrierende Effekte und eine netzartige Struktur erzeugt. Das so entstandene Relief kann nicht auf einmal wahrgenommen werden, sondern fordert den „suchenden Blick“, der die Wand abwandert, vor- und zurückspringt und somit in Bewegung kommt. Diese Inszenierung erinnert an eine barocke Fassade in ihren Auswölbungen, dem dynamischen Wechsel von konkaven und konvexen Formen, dem Vexieren zwischen Fläche und Tiefe, der Dynamik und dem horror vacui.

Barocke Gestaltungsmotive sieht man auch an der aus Tapete und Folie bestehenden Wandarbeit im Nachbarraum: das sog. Rollwerk. Ornamente und Schmuckmotive an barocken Fassaden rollen sich an ihren Enden oder Rändern, so daß sie zu plastischer Wirkung kommen. Auch die kurvig aufgeschnittene Holzimitat-Tapete dreht sich an den Kanten auf. Hier und ebenso bei der Arbeit aus Duschvorhang und Folie zeigt sich, wie brachial Karin Hochstatter vorgeht und die Musterung des Materials beim Schneiden ignoriert. Sie interessiert vielmehr, wie der Blick durch Sehschlitze auf dahinterliegende Formen und Strukturen fällt, wie sich die Farbigkeit verhält und durch das transparente weißliche Material scheint.

Die Konstruktion der Skulpturen hat vorläufigen Charakter, die Befestigung ist provisorisch, die einzelnen Bahnen sind nicht verklebt, sondern nur mit Büroklammern zusammengehalten. Bei den Bodenarbeiten geht Karin Hochstatter ähnlich vor: Die Verbindungen sind offen erkennbar und lapidar – Kabelbinder, Kunststoffbast, Verknotungen, die sich wieder öffnen lassen. Auch diese Skulpturen entstanden aus der Bewegung heraus, wirken wie hingeworfen, ephemer und zufällig. Die Qualität des Materials – weich oder starr, leicht oder schwer – spielt dabei eine wichtige Rolle.

Kunststoffplatten und Metallgitter, an dem als kleine Farbflecken noch die Etiketten und Banderolen vom Baumarkt kleben, bilden grob die Formen, denen die darüberliegenden und -schwebenden Netze Gestalt und Kontur verleihen.

Ihre Skulpturen sind allerdings nicht kompakt und klar begrenzt, sondern skizzenhaft. Sie changieren zwischen Formwerdung und Formauflösung. Es sind „Volumen ohne Kern“, Strukturen, die von Raum durchdrungen sind und sich zum Raum hin öffnen. In dieser Hinsicht Knüpft Karin Hochstatter an die Überlegungen des englischen Bildhauers Richard Deacon an, der 1992 eine Arbeit „The Interior is Always More Difficult“ nannte. Wichtig waren für sie übrigens auch Joseph Beuys, Eva Hesse und Tony Cragg.

In ihrer Flüchtigkeit sind die Skulpturen von Karin Hochstatter nur ein möglicher Zustand eines Prozesses, der momentan zum Stillstand kommt: Somit reflektiert sie nicht nur das Phänomen Raum, sondern auch das der Zeit. Raum und Zeit sind ja kein vages Kontinuum, sondern diskontinuierlich und subjektiv sehr unterschiedlich wahrnehmbar.

Auch das Thema ihrer digitalen „Bilder“ ist der Raum: Historische Interieurs – reale Räume, Museumsräume (z.B. ein Interieurmuseum in London), Abbildungen aus Büchern oder auch künstliche Modellräume – werden abfotografiert, so im Fall der kleinen Bilder im Pfeilerraum, die bereits 2000 entstanden, oder abgefilmt, wie für die auf Filmstills basierenden neuen Bilder von 2002.

Die kleinen Bilder zeigen englische Innenräume (z.B. ein Schlafgemach aus Knole House, Kent, viktorianische Salons – vgl. drawingroom = Salon, Empfangssaal, Gesellschaftszimmer). Die Filmstills der großen Bilder sind u.a. entstanden in den Innenräumen der Villa Igiea in Palermo (Jugendstil, 1908) und in dem Spiegelsaal der Villa Palagonia in Bagheria (18. Jh., die Goethe auf seiner italienischen Reise 1787 besuchte und als „Unsinn“, als „Tollheit des Prinzen Pallagonia“ und als „geschmacklose Denkart“ bezeichnete). Als dritter Bestandteil des Ausstellungstitels verweist „vivvar“ auf „vivitar“, eine von den beiden Deutschen Ponder und Best 1938 in Hollywood gegründete und bis heute existierende Firma für Kameras und Zubehör.

Immer sind es überdekorierte und repräsentative Räume, in die sie Fotografien ihrer wirbelnden, sich bauschenden und überbordenden Skulpturen hineinmontiert. Das Bett ist völlig überwuchert mit Elementen der Wandarbeit aus dem Pfeilerraum. Die Spuren der Computerbearbeitung sind deutlich zu erkennen.

Während bei den kleinen Bildern warme Rot- und Blautöne vorherrschen, changieren die Farben bei den großen Bildern in seltsamen Zwischentönen. Die Bilder sind, nicht nur im Hinblick auf die Farbgebung, wie Gemälde komponiert.

Die Verschachtelung verschiedener Räume (1. der historische Raum, 2. der Raum der Skulptur sowie 3. der Bezug zum Raum des Betrachters) und zeitlicher Ebenen hat die Auflösung des geometrisch-euklidischen Raums zur Folge: Das Bild ist eine instabile Raumskizze, deren einzelne Bestandteile einander gegenseitig aufheben. Als „fragile Zustandserfahrung“ (so Karin Hochstatter) stellen es eine Herausforderung an die Sehgewohnheiten des Betrachters dar.

Karin Hochstatter arbeitet mit dem Gestaltungsmittel der Unschärfe, deren Ästhetik Wolfgang Ullrich gerade historisch aufgearbeitet hat: Bereits in der Romantik wurde die Unschärfe in der Landschaftsmalerei angewandt: Raum, Materie und Zeit verschmelzen und ermöglichen dem Betrachter Transzendenzerfahrungen. Um 1900 wurde die künstlerische Fotografie mit Unschärfe-Effekten in Amerika und England zur Mode – Momente der Metamorphose und des Übergangs waren beliebte Themen und die Aura des Geheimnisvollen sehr wichtig. Edward Steichen etwa befeuchtete die Linse, versetzte die Kamera in leichte Schwingungen, andere verhängten das Objektiv mit einem Damenstrumpf oder plazierten einen mit Tüll bespannten Holzrahmen vor die Kamera.

Man ging sogar soweit, die Kurzsichtigkeit als „ideale Sehschärfe des Malers“ zu bezeichnen. Die Futuristen setzten die Bewegungsunschärfe und Gegenstandsauflösung gezielt ein, wandten sich gegen den Illusionismus perspektivisch gemalter Räume und formulierten in ihrem Manifest: „Der Raum existiert nicht mehr“. Die Reihe läßt sich fortsetzen über Boltanski, Gerhard Richter, Anna und Bernhard Blume bis hin zum gezielten Einsatz der Unschärfe in der Werbefotografie und der Popularität der Lomographie.

Auch Karin Hochstatter setzt die Unschärfe als „Ästhetik des Ausnahmezustands“ ein. Die Bilder sind rätselhaft und ambivalent, rational nicht zu analysieren und lassen die Augen nicht zur Ruhe kommen: Gelebter Raum ist immer in Bewegung, und unsere Existenz ist eine permanente Odyssee.

(Carola Schneider: Rede zur Eröffnung der Ausstellung)